Trilogia di New York di Paul Auster è un libro sospeso, che aveva ancora qualcosa da dirmi, sempre lì a fissarmi dallo scaffale della libreria dagli anni dell’università. È stato durante un corso di letteratura angloamericana che l’ho incontrato (meglio: lui ha incontrato me) casualmente, come potrebbe succedere urtando migliaia di persone e insoliti personaggi tra le avenue della Grande mela, presente tanto nel corso seguito quanto nei racconti dell’autore americano. Il personaggio: cuore pulsante della raccolta, intercambiabile, sovrapponibile e indagabile nei suoi tre ventricoli Città di vetro, Fantasmi e La stanza chiusa. Crocevia tra narrazione pulp e metaromanzo, quest’opera in tre atti è un’indagine, letteralmente, sui confini del personaggio, su ciò che può compiere e pensare una volta che il libro si chiude. Perché due sono i dubbi che nascono a ogni voltar di pagina: quanto vive un personaggio? Quale è il suo ruolo e quale il rapporto con il lettore?

Città di vetro: lo scrittore Daniel Quinn, per uno scambio di personalità, veste i panni dell’investigatore Paul Auster. Il suo obiettivo è Peter Stillman, studioso di linguistica, che in passato ha rinchiuso e isolato il figlio in assenza di parole, ossessionato dalla ricerca della lingua dell’Eden.

Fantasmi: Blue è un investigatore privato assoldato dal signor White, presunto marito tradito, per osservare dalla finestra dell’appartamento e riportare su un taccuino i movimenti di Mr. Black. Presto Blue e Black si troveranno intrappolati in un gioco di specchi, osservati e osservatori contemporaneamente, dal quale il lettore fatica a uscire.

La stanza chiusa: uno scrittore, a scarso di idee per il suo nuovo romanzo, viene a sapere che Fanshawe, suo amico d’infanzia, è scomparso e che ha scritto un romanzo. Lentamente, mosso in principio dal voler far emergere il talento dell’amico, entra nella sua vita, sostituendosi a lui e perdendo la sua identità.

Leggere Trilogia di New York con le aspettative di un pulp classico, potrebbe disattendere il lettore: non risponde infatti ai canoni del genere (ammesso che abbia senso parlare di canoni nella letteratura); valica le dinamiche di ricerca del movente, il sommarsi di indizi, il duello ricercato-ricercatore.

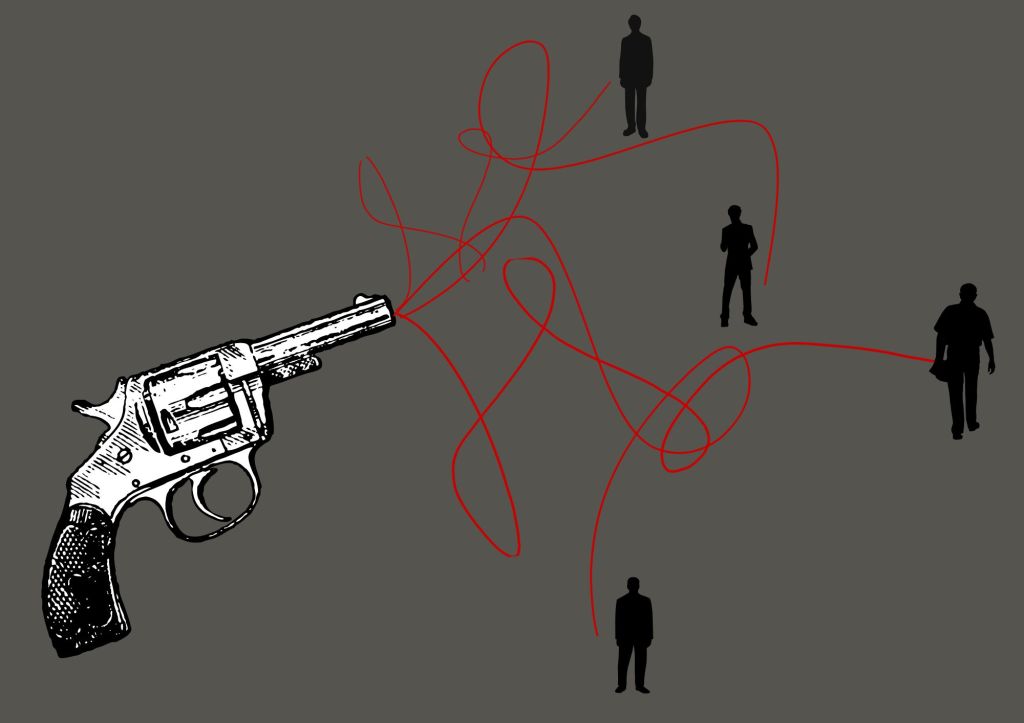

Paul Auster fa saltare ogni principio narrativo. Quello della pistola di Čechov, secondo il quale gli elementi di una storia devono servire a qualcosa e tutto ciò che è irrilevante deve essere rimosso, è soffocato tra le pagine tentacolari fatte di parentesi aperte, ricordi, riflessioni al limite del maniacale sulla parola e analogie. Una strategia che disorienta il lettore-investigatore, portandolo sulla strada sbagliata più e più volte, calandolo in una finzione come offuscata dal fumo dei tombini della metropoli americana in cui tutto avviene e nulla accade.

Il patto narrativo con il lettore, per il quale quest’ultimo si affida ciecamente alle parole del romanziere, prendendole per vere, si infrange in mille pezzi. Cosa è più autentico? Come realmente è andata a finire la storia? Chi mi sta parlando in questo preciso istante? Città di vetro è esemplificativo a riguardo: Max Work è il personaggio dei romanzi di Daniel Quinn, romanziere protagonista, che usa un alter ego per firmare i suoi libri, William Wilson. L’autore si finge però Paul Auster, nel libro un investigatore privato, che è anche il nome dello scrittore dalla cui penna è uscito il romanzo che noi lettori, quelli veri che stanno leggendo questi paragrafi, stiamo leggendo. Un’indagine racchiusa in un taccuino rosso, ritrovato da un amico di Quinn, che lo userà per scrivere effettivamente Città di vetro. Un contorto gioco di scatole cinesi senza confini, che ha dei precedenti illustri (I promessi sposi, Don Chisciotte) in cui si innesta una riflessione sul romanzo e sulla paternità del libro, nella quale più volte torna proprio l’opera del Cervantes:

“C’è una disputa? [sulla paternità del libro, ndr]

“Naturalmente no. Mi riferisco al libro nel libro che scrisse Cervantes, a quello che immaginò di scrivere”.

Lentamente, chi legge sa che anche i personaggi stanno a loro volta interpretandone uno, stanno mentendo, stanno riscrivendo loro stessi. Anche noi, con il libro reale (dubitiamo anche della sua esistenza, forse?) in mano, partecipiamo a questa messa in scena, alla quale se non credessimo non esisterebbe, riscrivendola e riscrivendoci a ogni voltar di pagina, perché “noi non siamo dove siamo, ma in una posizione falsa. A causa di una debolezza della nostra natura immaginiamo una situazione e ci collochiamo in essa, sicché ci troviamo a un tempo in due situazioni”.

Scegliamo quindi di crederci; che sia possibile immaginare, a ogni voltar di pagina, che fine abbia fatto il personaggio del romanzo: non finisce lì la sua vita; ne conosciamo solo una parentesi, che è quella che l’autore ha deciso di fotografare e di donarci. La possibilità di immaginare come avrebbero potuto agire: questo rende immortali i protagonisti delle nostre storie; questo rende eterno il piacere della lettura.

E Trilogia di New York, è un buon esercizio per comprenderne il potere.

Lascia un commento